【連載】僕らのアート時代 vol.5「価値を失ったものに光を当て再生する」アーティスト 宮崎啓太

4月15日号

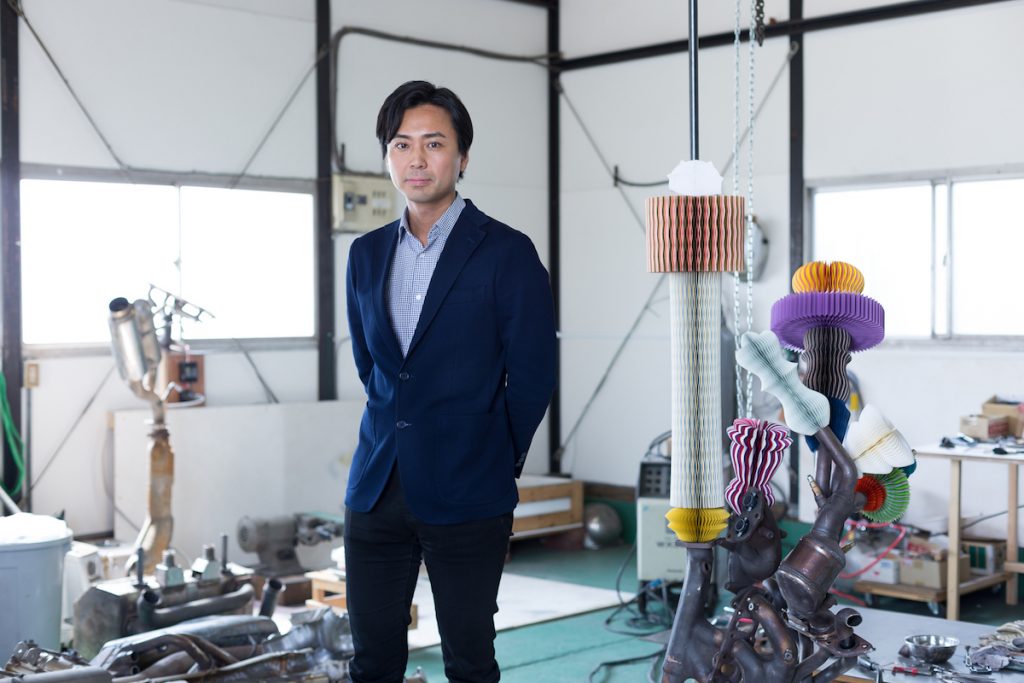

動きをもった金属の構造物。そこに宿る、色とりどりの繭上の物体。

目の当たりにした瞬間「生命」を感じさせるその姿は、木に花が咲いているようにも、海中に潜む珊瑚のようにも見える。

この構造物は、実は使い古された車の排気管。繭状の物体は紙やフェルトでできている。

排気管のパーツは、曲げられたりひねられたりという加工はされていない。車が廃棄され、死が近づいたパーツは、他のパーツと組み合わせられることによって新しい生命を与えられているのだ。

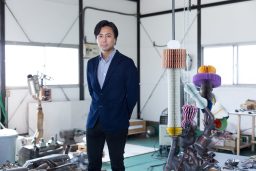

見る人や角度によって異なるイメージが紡がれるこの作品を制作するのは、宮崎啓太さん(以下、宮崎さん)。日本とロンドンの2箇所に拠点を持つアーティストだ。現在、ロンドンでの個展に向けて作品制作中のスタジオへ伺った。

(*)今回、スタジオで撮影された作品は全て制作過程の作品です。

一角には、ガラスの器、木の棒、金属の破片、古い道具箱、外国の楽器、などが陳列されていた。過去の作品のパーツや、ロンドンの骨董市で購入したものだという。制作中にいつも見えるように並べておいて、作品に組み込むこともある。

「既に在るものと手でつくったものを組み合わせるというのが、僕の作品の特徴のひとつです。最初は積み木遊びのようなことが大事で、これとこれを組み合わせたらビジュアル的に面白いかなというのを試すんですよ。そうすることで新しい意味や価値が発見されることがあります」

集めているのは、古いもの、そして使われなくなったもの。

その背景には、大量消費されるものや社会のサイクルへの疑問がある。

「大学生のときに散歩をしていたら、路地裏で缶がつぶされて1メートル四方の立方体になっているものが何個も積まれている風景を見たんです。

僕は都会のビルの中で育ったので、あまり廃棄されたものが集積される現場に触れたことがあまりなかったんです。だから隠されていたものを見たという衝撃を受けました。

ものをつくって、使って、捨てる、ただその行為を繰り返すことになんとなく罪悪感が生まれ、それをなにかもう一度再生したい、生産的な態度として制作をしたいと思いました」

将来の夢は絵描きか、考古学者

「都会のビルの中で育った」そう話す宮崎さんの出身は東京都内。小さい頃から何かをつくるのが好きな子どもだった。

「幼稚園の頃、紙を折って束ねて、セロテープでぐるぐるっと巻いて、マジックで色を塗って指輪にして、周りの友達に配っていたらしくて。ただ通っていた絵画教室では、初めのうちは泣いて出てきちゃうような。そういう子だったみたいです」

最初はなじめずにいた絵画教室も、続けるうちに才能を発揮。中学へ進む頃には美術の道を視野に入れ始める。

一方で、中高一貫の進学校へ進むが、その先に薄ら見えていた『良い大学へ行って、良い会社へ就職して』というレールに乗ることには抵抗を感じていた。

そんな宮崎さんが将来の夢として描いたのは、絵描きか考古学者。ものをつくることと同時に、古いものが好きだった。

「青銅器や銅鐸が好きだったんですよ。形や色もですが、歴史的な要素に惹かれてました。博物館に行くと、いつも眺めてました。その頃、考古学のガチャポンがあって青銅器のレプリカを集めてましたね(笑)」

そこには、ご両親の影響もある。お父様が絵や骨董が好きで、家にも中国の硯や磁器があったのだそう。お母様はアマチュアながらも、抽象的な図柄を刺繍で表現する刺繍作家だった。そうしてアートに理解のあるご両親だったからか、高校生になったとき、美術の道へ進むことを決めた宮崎さんを、迷わず応援してくれた。

「最初はプロダクトデザインの道を考えていたんですけど、デザインだと、ものが出てくるには工場というプロセスがあるなと気づいて。今思うと大分狭い意味でのデザインだったのですが、自分の手でものをつくるということがしたかったので、美術予備校の先生に相談したところ、薦められた工芸科に進みました」

捨てられてしまうもの、身近なものを通して社会を考える

工芸科に入学して感じたのは、実用的なものをつくることよりも自分は表現の分野に関心があるということだった。

「現代アートに触れると、最初『よくわからない』んです。でもその作家のことを調べてみると、この人は何を思ってこういうものをつくったのか、想像することが面白くて。そのときの僕にとっては、自分の世界を広げてくれるようなものに感じたんです。それで工芸科の中でも『鋳金』が一番彫刻など現代アートの世界に近いと思って専攻しました」

鋳金は金属を溶かして鋳型に流し込み作品をつくる、工芸技術のひとつ。その頃主につくっていた作品は、大きな板状のもの。高さ2メートルほどの粘土の板に、ものを投げつけたり、ドローイングをしたりするなどアクション・ペインティングを行い、それをブロンズに鋳造した。

Metropolis

そうして博士の1年まで進むが、やがて行き詰まりを感じ始める。

つくりたい作品を考えるよりも先に「鋳金で何かやらなければ」ということが先に立ち、だんだん鋳造という手法に縛られているように感じた。

「もう少し論理立てて、自分がやりたいことと、社会の中にどういう風に還元されていくかということを考えたい」

そう考えた宮崎さんはイギリス・ロンドンのロイヤル・カレッジ・オブ・アートへ留学する。この留学で、ものや社会について、教授との対話を通して向き合う機会を得た。自分が廃材を使ってこれまで取り組んできたことが言語化され、思考が明確になったという。

冒頭に紹介した車のパーツを使ったシリーズも、そうした対話と廃材との出会いから生まれた。

「車って日本の産業が伸びてきたひとつの象徴的なものだと思うんですよね。それによって生まれてきた労働環境だったり、社会的な抑圧だったり、そういうことに興味があったんです。そうして発生する神経症など精神的な病を、僕のアートを通してどのように考えていくことができるのか。それもひとつの大きなテーマとしてあります」

中には、スピーカーを取り付け、現代の抑圧された社会への警告を、耳からアプローチするような仕掛けをした作品もある。電車の発車音や、電子マネーをタッチするときの音など、身近な生活音を取り入れたそうだ。

the Tower/2016 個展「逆さのバベル」展示風景 Photo by Arisa Kasai

もののヒエラルキーを失くしていく

宮崎さんが現在、もう一つ並行してつくっている作品のシリーズに「Vanitas(ヴァニタス)」がある。金属の箱に様々なものが配置されているこの作品は、16,7世紀のオランダの静物画「Vanitas Painting(ヴァニタス・ペインティング)」をモチーフにしたシリーズだ。

Vanitas – Birthday Boy – Photo by Arisa Kasai

「ヴァニタスっていうのは、日本語だと『諸行無常』のような『世の中のものはすべて変化し生滅する』というような意味合いで、卓上に世界各地のものとロウソクやドクロを並べた、死をテーマにした静物画です。僕はこの作品の平等性が好きで。平等だというのは二つの意味があって、一つは死は誰にでも訪れるということ、それからもう一つは、置いてあるものにヒエラルキーがないということ。ものの値段や評価に関係なく、ひとつの絵の中に存在し並列してあるということに、平等性を感じています」

平等性が損なわれる、それは自身がブロンズの作品をつくっていたからこそ感じていた疑問もある。ブロンズをつくるには、お金と時間と技術が必要とされるが、果たしてそのようにつくられたものだけが価値のあるものだろうか、と。

「石やブロンズでつくられたものは、堅牢性があって半永久的に持続するような素材でできているので、美術史的にも価値が認められてきました。でもそうじゃない、うちの母親がつくった折り紙とか誰かの手作業でできたものにも価値はあると思っているんです。どちらにも価値を平等に置くような、両方合わせたような作品をつくりたいと思っています」

「もののヒエラルキーをなくす」

そのことは、廃材の再生や、機械と手作業で生み出されたものを組み合わせることなど、宮崎さんのこれまでの取り組みとつながる。さらにヒエラルキーを失くすということは、ものの世界だけではない。貧富の差など、二極化していく世界の中で、差異が開いてしまうことへの寂しさがあったという。

ここで宮崎さんが生と死についてどのように捉えているのか気になった。

死んでしまった車のパーツでできた作品が、「生命感」が現れるようにつくられているということ。さらに、「ヴァニタス」では、死や朽ちていくものに平等性を感じていること。宮崎さんは自らの作品にどんな死生観を抱いているのだろう。

「作品のテーマとして生か死があるわけではない」と断りながら話してくれた。

「僕がつくったものは生を帯びるし、それは逆に死でもある。生きているうえで何にリアリティを感じてるかということを作品に乗せていくので、それが生として表出するのかもしれません。教会や寺院には、洗礼という生の祝福がある一方で、墓場的な要素もあり、生も死もどちらも混在してますよね。光を感じるし、死も感じる。そういう体験ができるような場をアートを通してつくりたいというのは大きな命題としてあるかもしれないです」

土着的なものや偶発性への挑戦

イギリスの大学院修士課程を修了したあとは、ロンドンで発表の場を持ちながら、日本での博士課程を修了。現在もロンドンと日本の二拠点で活動している。個展やアートフェアなど活躍の機会は増えるばかりだ。

宮崎さんがこれからしてみたいこと。そこには、「身体性や手触りがある」という大学時代から続く関心と、より不確実な要素への挑戦があった。

「セラミックの壺をつくるとか、土着的なことをやってみたいなと思っているんですよね。粘土を使ってこねて、そこに自分の痕跡を残す。そうした行為で出来る作品をつくってみたいという思いもあります。焼いたら壊れるとか、自然の反応で色や焼き上がりが変わるとか、そういった偶発性の要素を作品にもっと取り入れていきたいですね」

今後、訪れてみたい場所を尋ねてみると、元・考古学者志望が志す場所はシルクロードだった。

「シルクロードってものや文化が移行してきた場所だと思うので、そこで何か面白いオブジェクトに出会えたらいいなと思っています。僕の作品にはものとの出会いも大きいので。『なにこれ?』に出会いたいし、その場に行ったときに感覚を開いている自分でありたいです」

社会への違和感を探求し、学びと検証を重ね、古いものや価値がないと思われていたものに光を当て、新しい物語を見せてくれる。その姿は考古学者と重なるように感じた。宮崎さんが少年時代に描いていた夢は、もしかしたらどちらも叶っているのかもしれない。

次の冒険では、何を発見して、どんな新しい物語を見せてくれるのだろう。

それがどんな形であっても、私たちはそこに現代へのメッセージと生命の光を見つけられるに違いない。

kakite : Naco Fukui/ photo by Masumi Kuramochi/ Edit by Naomi Kakiuchi

宮崎 啓太/Keita Miyazaki

東京都出身、ロンドンと東京を拠点に活動。

2013年ロイヤルカレッジオブアートスカルプチュア修了

2015年東京藝術大学美術研究科後期博士課程修了

オブジェクトを工芸や彫刻・絵画の歴史的な制約から解き放ち、新しい美しさの形を探求することによって、安定した理性をゆるがし、複雑な未来を暗示するかのような象徴的な表現を作り出している。

近年の展示に「思考する技術」(京都市立芸術大学付属ギャラリー@kcua、京都、2018)、 「Combining Materials」(rosenfeld porcini gallery、ロンドン、2017)、「After the Deluge」(Sala Convegni di S. Apollonia、ベニス、2017)、「Sculpture in the City London – Civic Trust Award project –」(Bury Court、ロンドン、2015)などがある。

2017年イタリア、The Vannucci Artist Residencyで滞在制作を行う。

https://www.keitamiyazaki.com/

取材フォトギャラリー